Die Erfindung

des jetzt!

Die Erfindung

des jetzt!

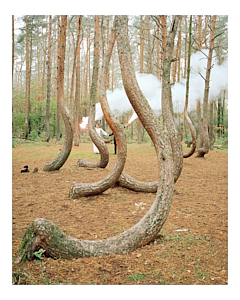

Wie wird das ‚Jetzt‘ in photographischen, künstlerischen und medialen Bildern erfunden?

Das ‚Jetzt‘ kann individuelle Erfahrung zum Ausdruck bringen, die wiederum vor dem Hintergrund der Zugehörigkeit zu Cliquen und Szenen, zu Generationen und Gemeinschaften entsteht und verstanden wird. Ebenso wird es durch Technologien und Traditionen bestimmt: So aktuell Digitalkamera & Smartphone sind, sosehr wird unser Verständnis von einem Portrait oder einer Landschaft durch Jahrtausende des Sehens geprägt.

Das ‚Jetzt‘, das in einem Bild eingefangen oder konstruiert wurde, wird am Ort seiner Betrachtung immer wieder zu einem neuen, vielleicht anderen ‚Jetzt‘.

In dieser Ausstellung werden studentische Arbeiten gezeigt, die als Auseinandersetzung mit dieser Frage im Winter 2019/20 bei Prof*in Mareike Foecking und Christoph Westermeier an der Hochschule Düsseldorf / PBSA entstanden – ein Jahr nach dem geplanten Ausstellungsdatum zu Beginn der COVID-19-Pandemie nun als Online-Schau unter neuen Vorzeichen.

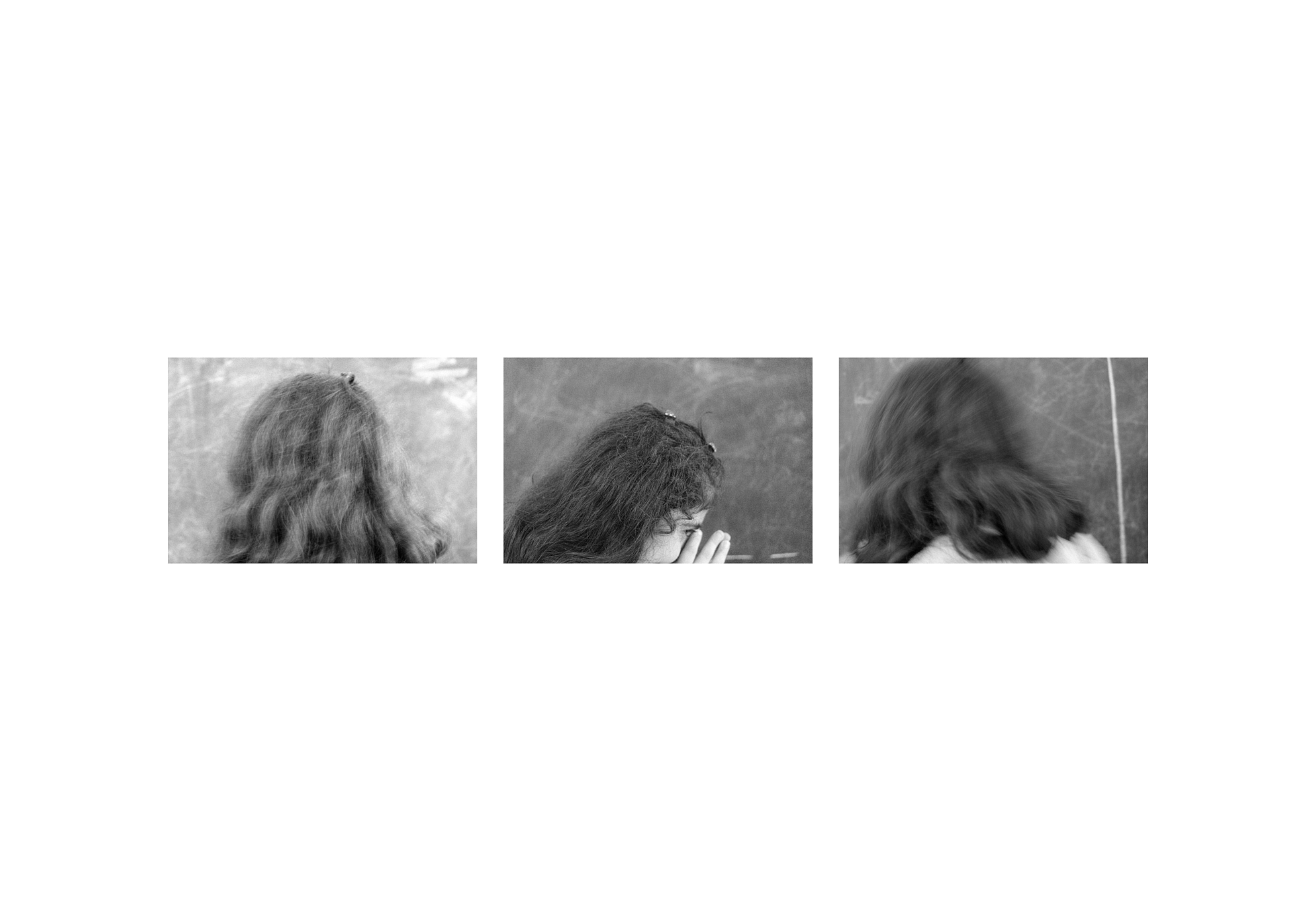

Der öffentliche Raum – aktuell ein Ort der Umstrukturierung. Die bis vor einem Jahr alltäglichen Menschenmassen erscheinen nach heutiger Betrachtung fremd. In diesem Raum findet sich einerseits eine öffentliche Plattform zur eigenen Darstellung und gleichzeitig ebenso sehr ein Rückzugsort. Ein Untergehen in der Menge, eine eigene Existenz inmitten so vieler anderer, dass sie unscheinbar wird – oder gerade hier Ausdruck findet. Wie zeigen sich diese Existenzen in Momentaufnahmen, auf die sie nicht vorbereitet waren? Wie wirken wir nach Außen, wenn wir selbst uns unbeobachtet fühlen?

Gleichzeitig gibt der öffentliche Raum stets Regeln und Definitionen vor, geschriebene, wie ungeschriebene. Seien es Verhaltensvorschriften, Gesetze, gesellschaftliche Konstitutionen, Vorstellungen über das Aussehen oder 'wie man sich eben verhält'. Treffen innerhalb dieses öffentlichen Raums unterschiedliche solcher Wahrnehmungen aufeinander, entstehen unausweichlich Spannungen. So kann das Fehlen einer eindeutigen politischen Trennlinie – zum Beispiel in strukturell verschieden geprägten Vierteln oder an offenen Grenzübergängen – die ungeschriebenen Regeln lauter werden lassen – denn diese Regeln werden von allen, die darin leben, konstituiert. Fallen geschriebene Barrieren weg, sagt dies nichts über die Ungeschriebenen. Was hat das Bauchgefühl mit dem öffentlichen Raum zu tun? Wie zeigt sich das Verschwimmen von Grenzen darin?

Eine andere untersuchbare Grenze ist die Trennlinie zwischen Öffentlichkeit und dem Privaten. Das Erschaffen, Sammeln und Ordnen von Erinnerungen – wie wir es alle täglich tun – privatisiert das Öffentliche. Während wir den Raum entdecken und darin flanieren, entstehen beiläufige Assoziationen. Er ist jedoch zu weitläufig, um von uns allumfänglich wahrgenommen werden, weswegen der öffentliche Raum stets einer persönlichen Interpretation unterliegt. Zwei Menschen werden ihn nie auf die gleiche Weise wahrnehmen und sie können zudem stets nur einen begrenzten Bereich sehen. Der öffentliche Raum ist gefüllt mit einer Vielzahl von Geschichten, Erinnerungen und Realitäten – neue Kontexte entstehen, wenn davon verschiedene Betrachtungsweisen kombiniert werden und Grenzen der singulären Wahrnehmung überschritten werden.

Nach einem Jahr der Reduzierung des öffentlichen Lebens auf ein Minimum stellt sich die Frage: Gibt es überhaupt einen allgemeingültigen öffentlichen Raum oder erschaffen wir uns diesen selbst? Und wenn es diesen Raum gibt: Wie können wir ihn gestalten und verändern?

Was hat das Bauchgefühl mit dem öffentlichen Raum zu tun?

Was hat das Bauchgefühl mit dem öffentlichen Raum zu tun?

01

Jonas Kimmerle

Jonas Kimmerle

02

Constantin Ranke

Constantin Ranke

03

Lisa Bongartz

Lisa Bongartz

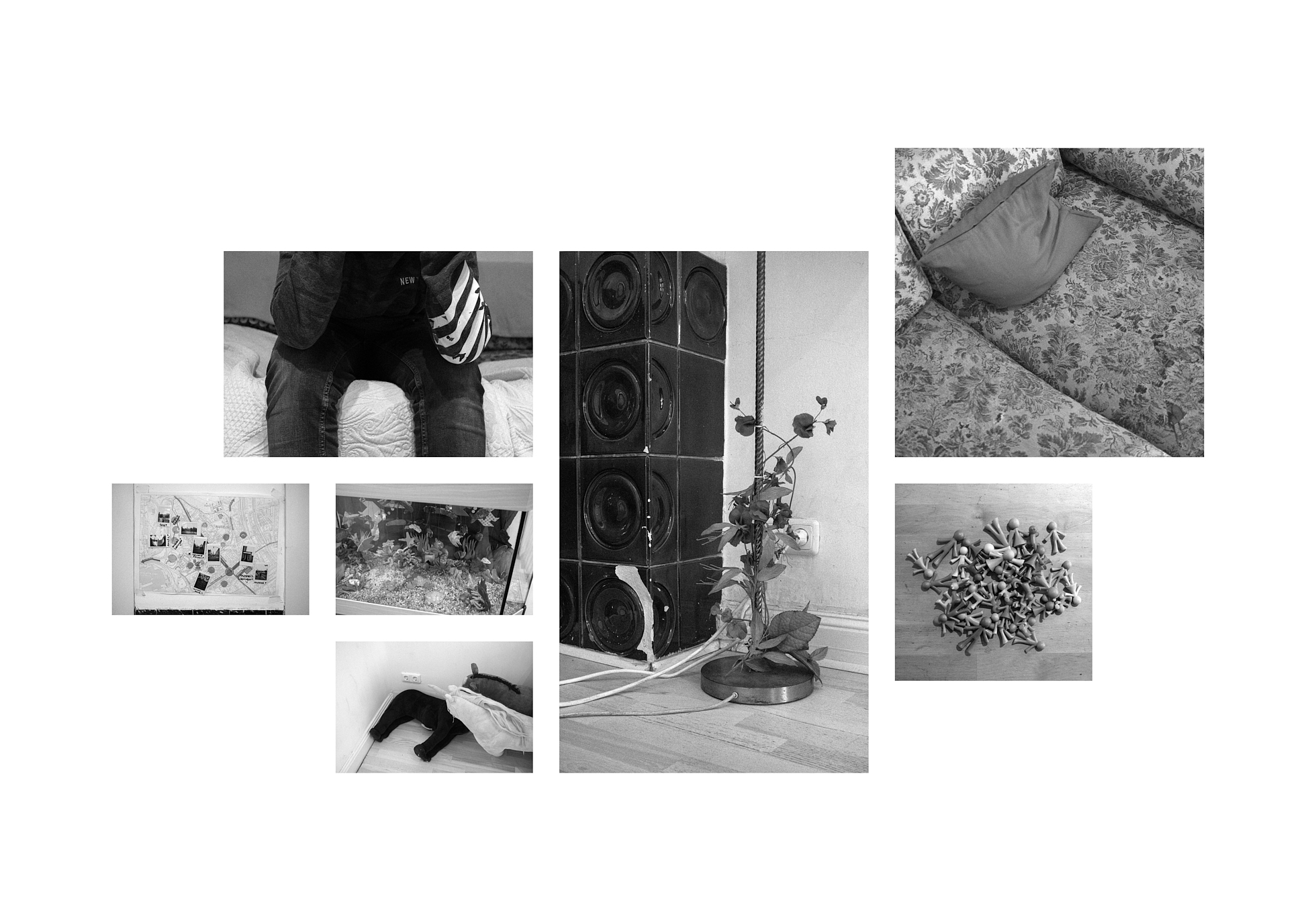

Wenn zwei Menschen etwas gemeinsam erleben, erleben sie dieselbe Situation aus unterschiedlicher Perspektive. Die jeweilige Perspektive auf das Jetzt ist essentiell für dieses Erleben – denn es scheint kein 'pures' Jetzt zu geben, das losgelöst von dem anderer Menschen existiert. Sie beeinflussen und verändern es. Eine Realität losgelöst von der Vergangenheit und Zukunft ist unmöglich. Ein Jetzt ist stets von dem vorherigen beeinflusst und beeinflusst stets das nächste.

Manche Veränderungen werden erst durch bestimmte Perspektiven sichtbar: Ein vergleichender Blick aus dem Jetzt auf unsere Kindheit lässt die fortschreitende Digitalisierung und unsere Abhängigkeit von dieser deutlich werden. Fragen nach dem Zwang zur Anpassung und dem Einfluss auf Erwachsene, Jugendliche und Kinder werden laut.

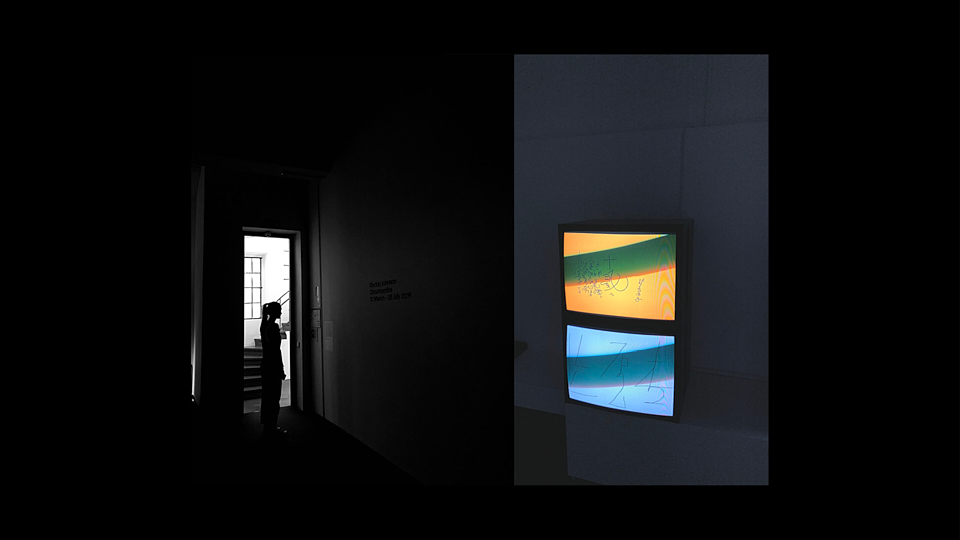

Perspektiven ändern sich auch mit wechselndem Kontext: Kunst in den eigenen vier Wänden erfährt ein anderes Jetzt, als Kunst im Museum. Vergleiche zwischen Originalen und Reproduktionen werden gezogen, Diskussionen über den Unterschied ihrer Wertigkeiten geführt. Worüber wird die Wertigkeit definiert? Ist die physisch schon aufgebaute – aber nicht stattgefundene – Ausstellung mehr wert als die ausgeführte, aber digitale Ausstellung?

Wie lange ist ein Jetzt? Wann ist das Jetzt vorbei und kann es dennoch festgehalten werden?

Wann ist das Jetzt vorbei?

Wann ist das Jetzt vorbei?

04

Lara Schepers

Lara Schepers

05

Robin Paeßens

Robin Paeßens

06

Khalil Döring

Khalil Döring

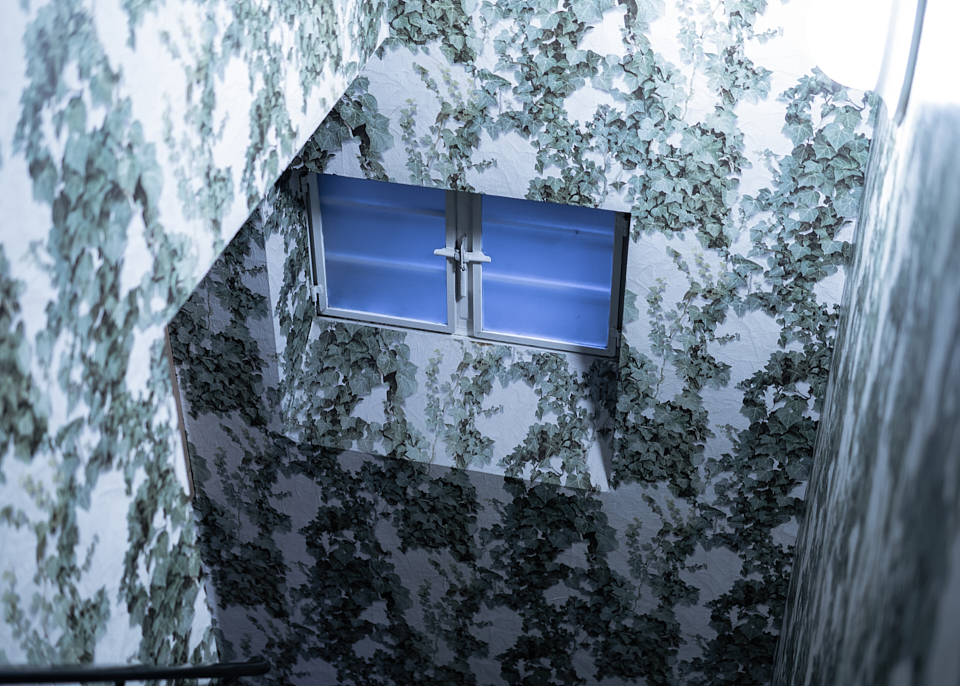

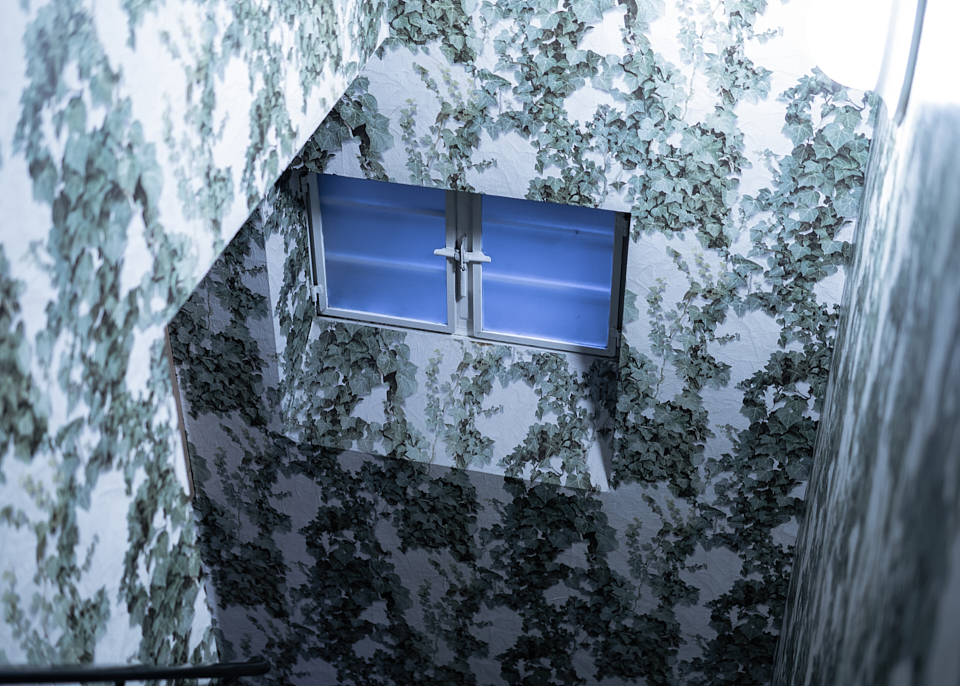

Nicht nur der öffentliche Raum selbst, sondern auch seine Funktion für uns, hat sich in dem letzten Jahr bedeutend verändert. Wege der alltäglichen Durchreise sind heute unsere Aufenthaltsorte geworden. Die Ziele der Wege sind geschlossen und unerreichbar. Der Weg wird freiwillig das Ziel.

Der Spaziergang konstituierte sich als alternativlose Aktivität in der Pandemie. Ein Wechselspiel zwischen Limitierung und Neuentdeckung der eigenen Nachbarschaft. Stetig geprägt durch Wiederholung. Was sehen wir, wenn wir etwas zum 19. Mal sehen? Was passiert, wenn wir unseren Arbeitsweg gehen, aber nicht zur Arbeit gehen?

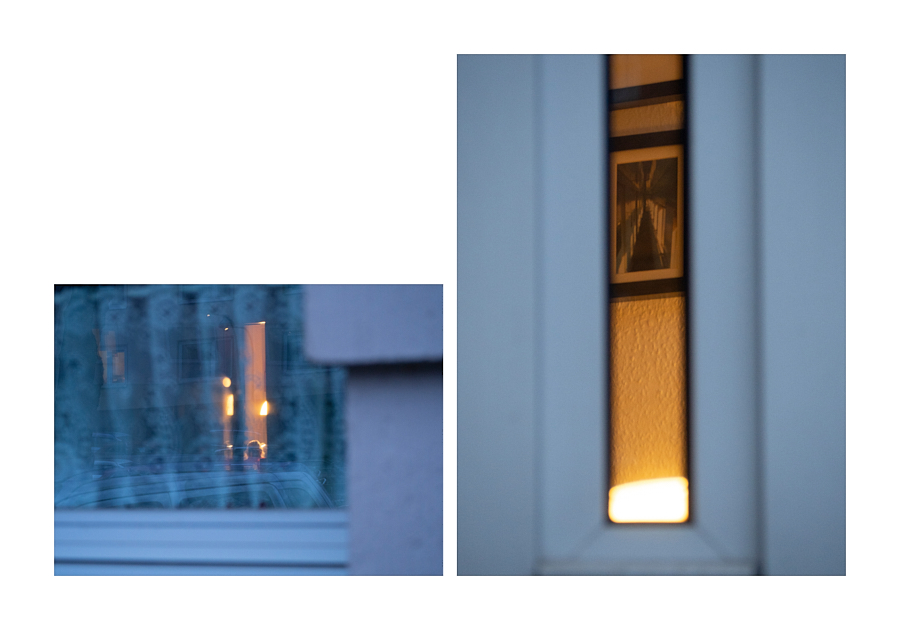

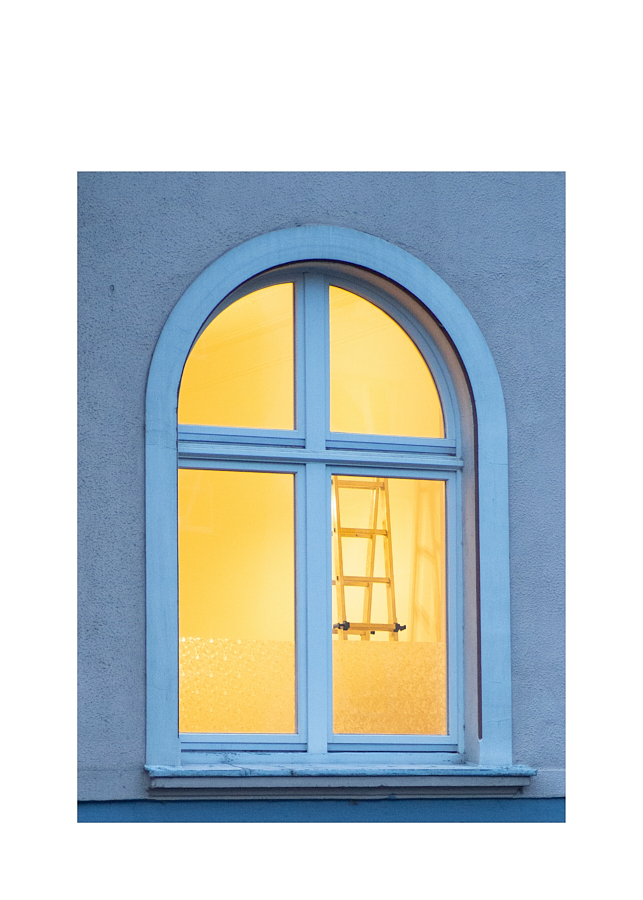

Die Arbeit hat sich vielerorts in den privaten Innenraum verlagert. Auf unseren Spaziergängen erhalten wir somit beim Blick in die Fenster Einblick in private Orte – inzwischen mehr als nur ein Zuhause: Wohnort, Arbeitsstelle, Fitnessstudio, Kinderspielplatz, Kino, Café und vieles mehr. Alles verlagert sich nach Innen. War der private Raum vor der Pandemie der Rückzugsort von dem überwältigenden Trubel im Außen, so scheint in der Pandemie der desaturierte öffentliche Raum der Rückzugsort von den überwältigenden eigenen vier Wänden zu sein, in dem das Leben nun komprimiert stattfindet.

Was sehen wir, wenn wir etwas immer wieder sehen?

Was sehen wir, wenn wir etwas immer wieder sehen?

07

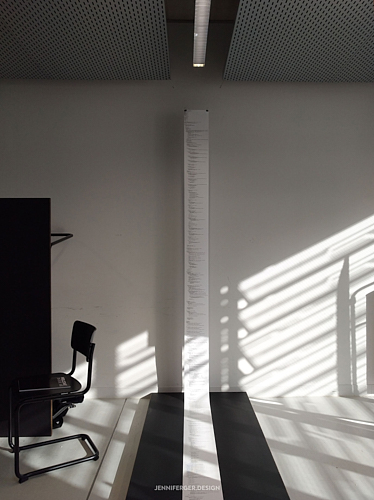

Jennifer Ferger

Jennifer Ferger

08

Nadja Mehnert

Nadja Mehnert

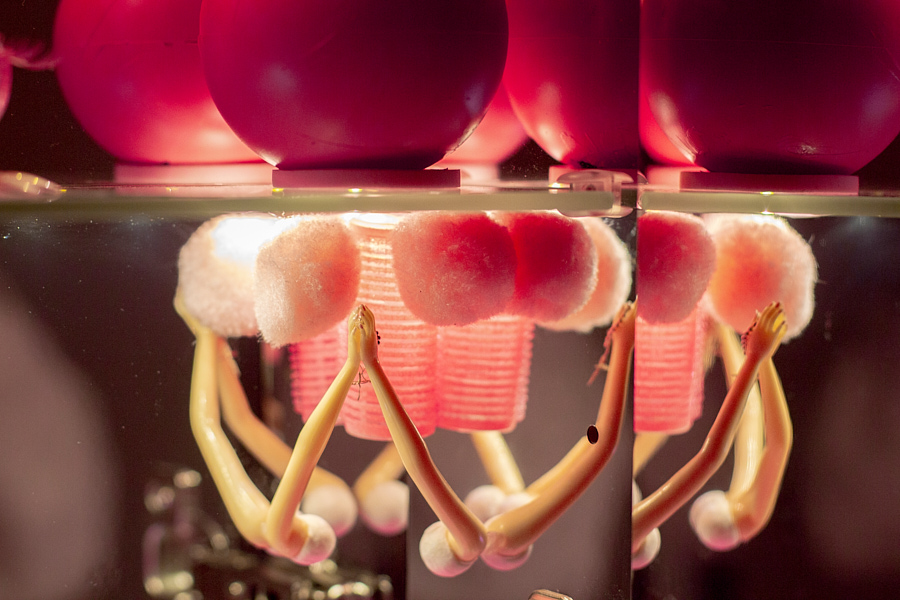

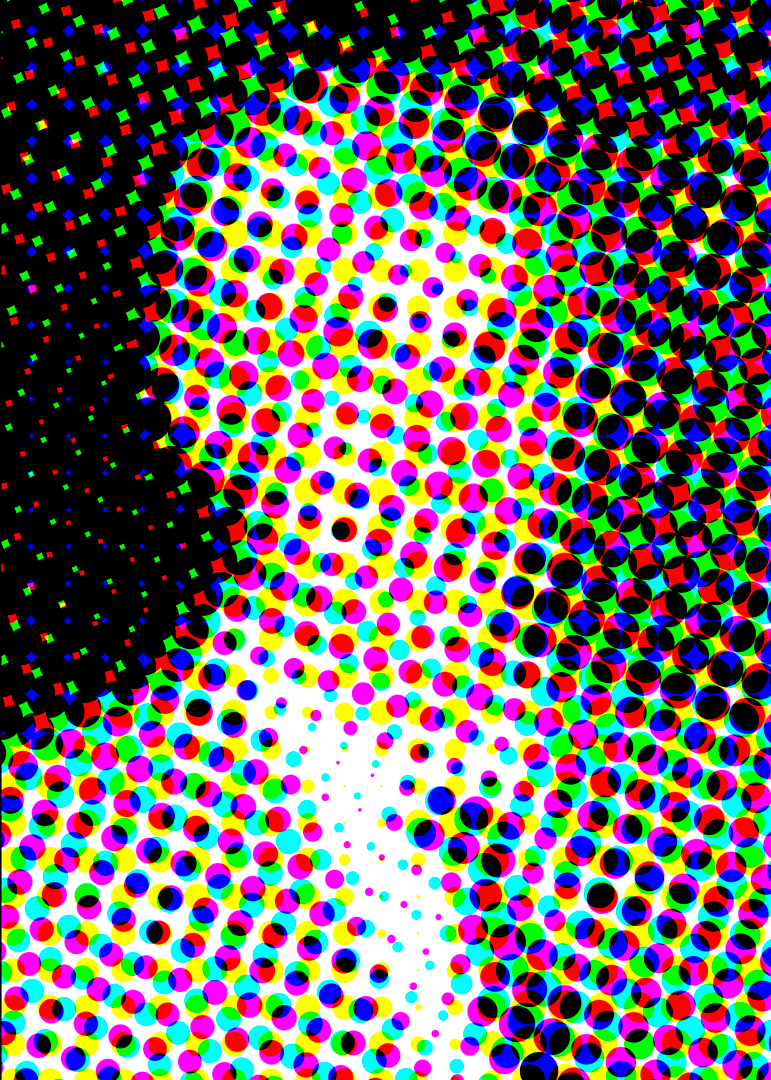

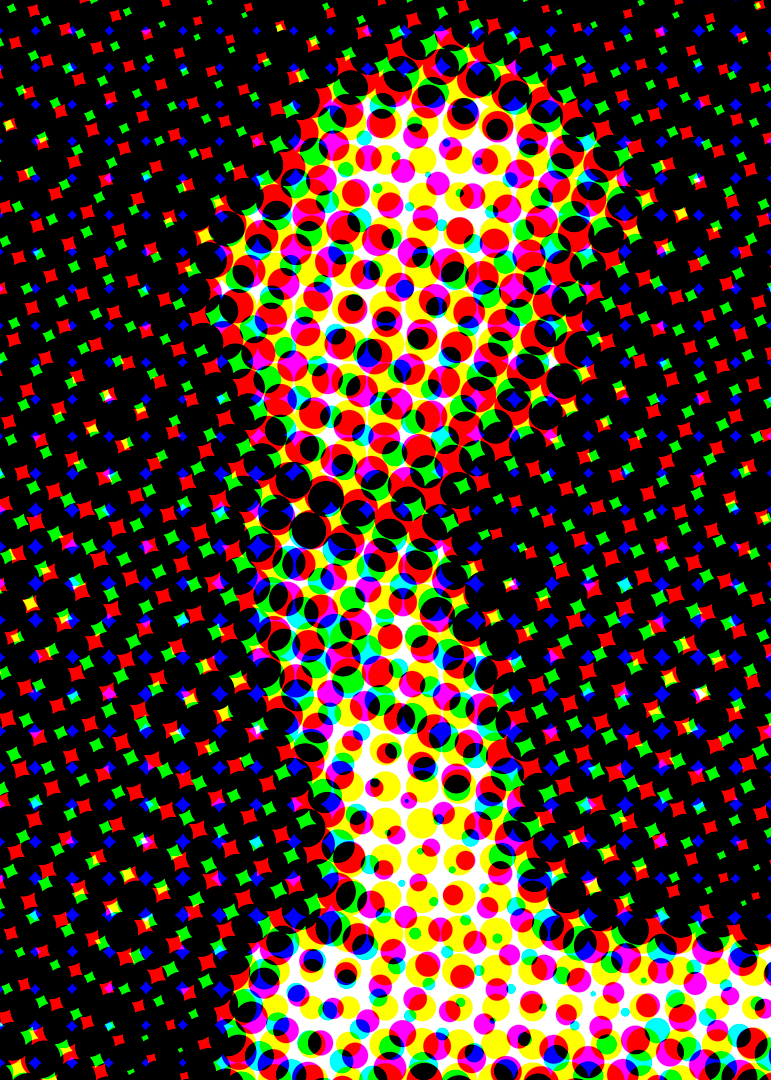

Wir leben in einer Konsumgesellschaft, in der nicht nur materielle Produkte konsumiert werden, sondern auch Menschen zu Konsumprodukten werden. Wie verändert sich die Sicht zum Beispiel auf Frauen, wenn sie in digitalen Medien und in der Gesellschaft als Konsumprodukte 'verkauft' werden? Wie zeigt sich das Machtgefälle zwischen 'Konsumprodukt' und Konsument durch Sprache? Kann Kunst ein Werkzeug werden, um im patriarchalen System diese und andere Erfahrungen zu transportieren? Wie verarbeite ich meine eigenen Erfahrungen innerhalb solch einer Konsumgesellschaft?

Das Jetzt in der Digitalität verliert durch Filter und Ähnliches immer mehr seinen Bezug zur Realität. Wie lange braucht das Jetzt, um dieses neue Jetzt zu werden, das in digitalen Medien als Realität produziert und verkauft wird? Verzerrte Realitäten, beziehungsweise Abbildungen dieser, verändern langfristig unsere Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das Maxim des Schönheitsideals, neu vermarktet.

Wie stehe ich inmitten dessen? Ein Widerstand gegen solch eine Konsumkultur ist nicht neu – doch durch die Digitalisierung wird er selbst zum Konsumprodukt und wird eine subkulturelle Praktik des Mainstreams.

Wo stehe ich inmitten der Konsumgesellschaft?

Wo stehe ich inmitten der Konsumgesellschaft?

09

Shannon Kolios

Shannon Kolios

10

Laura Zoe Tilstra

Laura Zoe Tilstra

11

Lea Lucie Bascha

Lea Lucie Bascha

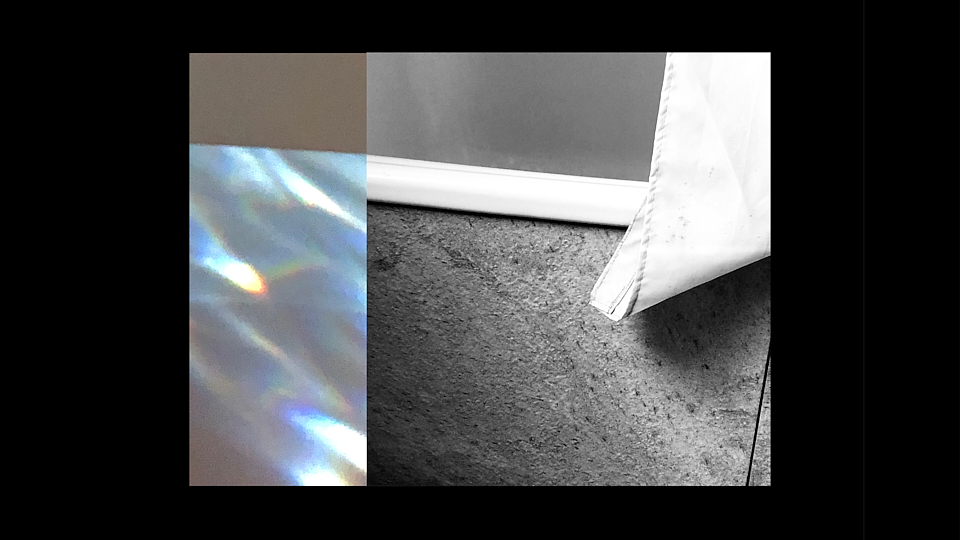

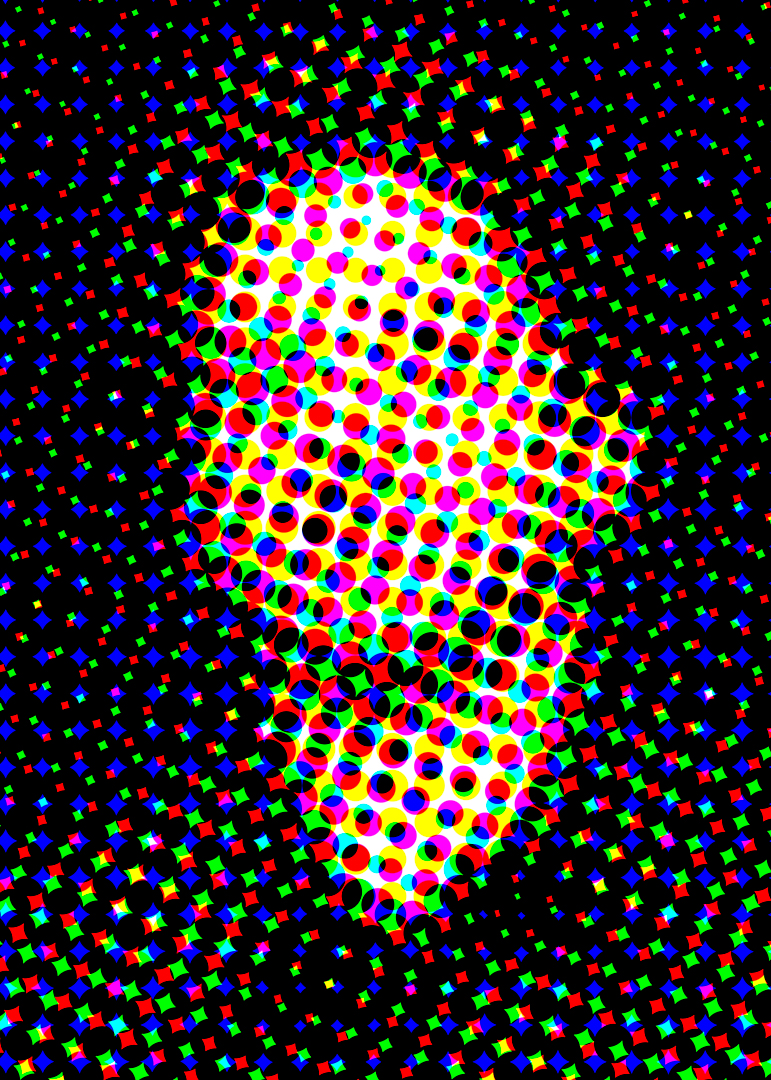

Durch die Digitalisierung ist ein weiterer öffentlicher Raum entstanden: Der digitale öffentliche Raum. Was ist er und wem gehört er? Wurde dieser schon von der Konsumgesellschaft für sich eingenommen? Welche Relativierung braucht der digitale öffentliche Raum zu dem physischen öffentlichen Raum, wenn es sich um eine Art Abbild dessen handelt? Muss er ihn wahrheitsgemäß abbilden oder darf er ihn verändern?

Der Bildschirm dient uns als ein Fenster nach Draußen, momentan mehr denn je. Über ihn laden wir Menschen – auch ungewollt – in unser Privatestes ein. Durch diesen Wandel konstruieren wir unsere verschiedenen Lebensräume – öffentlich, privat, digital – kontinuierlich.

Inwieweit ist eine 'digitale' Ästhetik in den unterschiedlichen Räumen bereits verbreitet und akzeptiert? In welche Schichten sind sie unterteilt? Sind diese für uns zugänglich oder unsichtbar? Welche Faktoren konstituieren die digitale Welt, simulieren sie Aspekte der physischen oder sind sie der digitalen eigen, wie Algorithmen? Wie nah müssen wir etwas untersuchen, um den Kontext erfassen zu können? Oder wie weit müssen wir uns distanzieren, um es überhaupt überblicken zu können? Wie erfinden wir unser Jetzt?

Ist eine 'digitale' Ästhetik bereits akzeptiert?

Ist eine 'digitale' Ästhetik bereits akzeptiert?

13

Jan Schmidt

Jan Schmidt

Das Jetzt wird in einem kontinuerlichen Prozess konstruiert. Das Jetzt definiert Verfügbarkeiten. Verfügbarkeiten die Produktionsbedingungen.

Die Produktionsbedingungen vor der Pandemie sind andere als die Aktuellen. Diese Arbeiten sind geprägt von beidem. Sie tragen eine Dualität in sich, da sie in ihrer aktuellen Form und Interpretationsweise weder nur vor noch während der Pandemie existieren könnten.

Die Erfindung des Jetzt.

Die Erfindung des Jetzt.